Der Bücherschrank mit den Löwenklauen

Biographische Untersuchung 2019

Carl Hansen – Lehrer, Organist, Protestant, Vater von drei Töchtern, Opportunist. Ein Leben im 1. und 2. Weltkrieg.

Im Winter 2018 / 2019 nahm ich mir die Zeit eine Kister mit Negativen einzusehen. Diese hatte mir mein Vater 1994 unkommentiert in meine Dunkelkammer gestellt um sie vor der Zerstörungswut meiner Mutter zu retten (die nach Belieben aus den Negativen mit einer Nagelschere einzelne Personen herauszuschneiden pflegte). Es waren die Bilder des Familienlebens von 1955 bis 1979. Ich kaufte mir einen Negativscanner und begann alle Filme chronologisch einzuscannen. Viele Bilder hatte zuvor noch nie jemand zu Gesicht bekommen da Abzüge damals teuer waren und nur die, die als besonders gelungen erschienen, entwickelt wurden. Insgesammt waren es schließlich fast 3.000 Bilder. Eine schöne Winterbeschäftigung bei der man tief eintaucht in frühe Zeiten der Kindheit, die man längst vergessen glaubte.

Gleichzeitig ordnete ich alle versprengten Bilder der Familien meiner Groß- und Urgroßeltern väterlicher- und mütterlicherseits in einzelne folder. Ich hatte schon 10 Jahre vorher einen Stammbaum, den mein Vater in den 70er Jahren erstellt hatte, in einer Stammbaum-Software eingepflegt und alle verfügbaren Bilder den Namen zugeordnet, sodass sich eine beträchtliche Menge Bilder fanden.

Mein Augenmerk richtete sich auf meinen Großvater mütterlicherseits, den keiner kannte und über den auch nie gesprochen wurde. Er war 1945 offenbar in Folge eines chronischen Leidens an der Bauchspeicheldrüse gestorben. Vermutlich an Blutvergiftung durch Vereiterung. In der Kindheit begleitete uns durch alle Wohnungen die meine Eltern mit den Kindern bewohnten ein Portrait von Ihm in NS-Uniform.

Wurde nie über ihn gesprochen, weil er ein Nazi war? Meine Untersuchung ergab, dass dieser Mann ein sehr feinfühliger sensibler Mensch, liebender Ehemann und Vater und beliebter Lehrer war – und tiefgläubiger Evangelikaler. Demgegenüber stand meine Mutter, die bei Kriegsende 17 Jahre alt war und bis dahin ein glühendes Mitglied der Nazi-Jugendorganisation Bund deutscher Mädchen BdN. Es stellte sich raus, dass die ihren Vater menschlich als schwaches Gemüt empfand und vielmehr die Uniform bewunderte.

Meine Mutter hatte in Ihren letzten Lebensjahren kleine Copy-Hefte verfasst mit Titeln wie „Stationen der Erinnerung“. Ich nahm mir also einige dieser Hefte vor um evtl. mehr über diese Familie zu erfahren.

1910 – 1913 hatte er an der Präperadenanstalt Alfeld eine Grundschullehrerausbildung absolviert, Geige gelernt und die Organistenprüfung abgelegt. Im ersten Weltkrieg war er als Reserveoffizier offenbar an die Westfront geschickt worden. Die ersten Lehrerstellen hatte er in kleinen Dorfschulen gefunden, so auch in Sudwalde nähe Nordwohlde wo er seine spätere Frau Anna Niehaus kennenlernte. Dann folgte Syke und Hemmingen, wo das Paar bei Carls Eltern Louise und dem Ziegeleipächter Theodor Wilhelm Hansen wohnte. Hier wurden auch die drei Mädchen geboren, Anneliese 1925 und die beiden Zwillinge Margrit und Ilse 1928. In Hemmingen gab es jedoch keine Kirche wo Carl als Organist hätte tätig sein können.

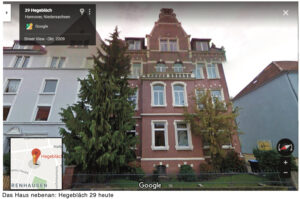

In Hannover-Herrenhausen fand Carl schließlich eine Organistenstelle in der Herrenhäuser Kirche. Eine Lehrerstelle bekam er gleich um die Ecke in der Wendlandschule. Dazwischen liegt die Straße Hegebläch in der er der in der Hausnrummer 30 für seine 5-köpfige Familie eine Wohnung fand „in einem Mietshaus mit sechs Parteien, drei rechts, drei links“ (Stationen der Erinnerung Seite 2).

Die Herrenhauser Kirche der Ev.-luth. Emmaus-Kirchengemeinde (Hegebläch 18), die 1906 zusammen mit ihrer ersten Orgel der Orgelbaufirma Furtwängler & Hammer (Hannover) geweiht wurde. Diese Orgel war eine Stiftung des Herzogs Ernst August von Hannover (1845–1923) . Bei einem Luftangriff am 24. Oktober 1944 wurden das Kirchendach beschädigt und die großen Fenster restlos zerstört. Da eine umfassende Abhilfe bei diesen Schäden in den Kriegszeiten nicht geleistet werde und die Fenster nicht gleich ersetzt werden konnten, war die Orgel zunächst schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt, nahm dauerhaft Schaden und sollte sich davon nicht wieder richtig erholen. 1963 erhielt die Kirche eine neue Orgel, die bis heute gespielt wird.Zitiert nach: www.emmaus-hannover.de/kirchenmusik/orgel/erste_orgel

Im Folgenden bescheibt meine Mutter ihre kindlichen Erinnerungen die deutlich machen inwieweit der Volksschullehrer Carl Hansen in dem Herrenhäuser Ortsverband der NSDAP aktiv war und vermittelt auch ein Bild von der Saufkumpanei unter den Mitgliedern des Ortsverbandes.

„Bei uns hatte sich etwas verändert: eines Tages hing im Kleiderschrank eine Uniform, gelb und Braun mit einer Armbinde.(…) Die Uniform wurde immer mit einer gewissen großen Geste hervorgeholt. Mein Vater machte in diesn Jahren ganz schön aktiv mit. Da er wohl der einzige in dem (NSDAP) Ortsverband war, der mit weicher aber einfringlichen Stimme auch aus dem Stehgreif Reden halte konnte, wurde er mit dem Propaganda-Amt betraut. Er gehörte also zum Führungsgremium – und schon ging das Saufen los.“ (nach 1933) (Seite 8)

(…) Was hatte die Uniform mit dem Saufen zu tun? Mir war das ein Rätsel und äußerst wiederlich. Dieser ganze Schneid, den die Uniform ausstrahlte und den wir bewundern wahrnahmen, wenn meine Mutter, bevor er ging, die letzten Fussel von der Uniformjacke abbürstete, dieser Glanz war wie weggewischt, wenn spät abends Mutter traurig in der Stube beim Stopfen sagte: „nun saufen sie wieder!“ (Seite 9)

Der 30. Januar wurde als „Tag der Machtergreifung jedes Jahr mit mehr Pomp, gewötigen Aufmärschen und Hitlers langen Reden gefeiert. Ich glaube, daß sich mein Vater dem nicht entziehen konnte, auch wenn er’s gewollt hätte. Spätesten ab Mittag stnd er in Uniform da. Die Schule viel aus, die Aufmärsche waren wichtiger. In jeder Ortsgruppe wurde außerdem ein Programm ausgearbeitet. Ich erinnere mich, daß meine Mutter uns einmal an die Hand nahm. Wir gingen zu dem Vorplatz unserer Nachbarschule in Leinhausen. Hier stand schon eine große Menschenmenge im Kreis. In der Mitte war ein Holzpodes aufgebaut. Daneben schwangen riesige Fahnen knatternt im Wind hin und her: Das Hakenkreuz, schwarz im weißen Kreis auf rotem Tuch. Auch wir hatten früh morgends so eine Fahne aus dem Wohnzimmer gehängt. (…) (Seite 10/11)

Die Fahne neben dem Rednerpult waren so riesig, daß ihr Knattern sogar den Redner manchmal extra laut reden ließ. Ich wußte erst, warum wir den langen Fußweg gemacht hatten, als nach dem meiner Mutter verhaßtem Ortgruppenleiter der in dürftigen Sätzen, aber mit strengem „Heil Hitler“ die Feierstunde eingeleitet hatte, mein Vater aufs Rednerpult trat. Ich habe gar keine Erinnerung an seine Worte, nur an die Form der Rede, die mich vor Stolz fast platzen ließ: alle Menschen ringsum lauschten einzig und allein meinem Vater. Er steigerte seine Lautstärke, aber nicht unangenehm, sondern eher so, als sei die Betonung der verschiedenen wichtigen Worte im Satz das Wichtigste. Er hob hin und wieder die Hand beim Reden, aber sie fiel nie polternd oder klatschend zurück wie ich das in Hitlers Reden gehört hatte, sie blieb lediglich zur Unterstätzung erhoben oder in Bewegung, eine Gestik, die den Wortfluß dokumentierte. Als mein Vater vom Podest stieg, brachen alle in Klatschen aus und sofort spielte eine kleine Blaskapelle das „Horst Wessel-Lied“ und danach das „Deutschlandlied“. (Seite 11)

Nach dem Singen versammelten sich alle, die Uniform anhatten. Das ging ruck-zuck auf ein scharfes Kommando. Die riesigen Fahnen wurden herausgenommen und je ein Mann trug sie vorneweg. (…) Meine Mutter zeigte voller Stolz auf meinen Vater. Da ging er in der allerersten Reihe neben dem Ortsgruppenleiter. Sie führten alle an.

Immer blieb er an diesem Tag lange weg und immer brachte er „seine“ Fahne mit heim, wie meine Mutter auch an so einem Tag hämisch bemerkte, die Fahne die aus dem Mund roch: Schnaps und Bier. „Die Bonzen haben es wohl zu dicke“, bemerkte meine Mutter. (Seite 12)

Später fuhren Abordnungen – und er mit – nach Nürnberg, und wir besahen auf Postkarten die gewaltigsten Menschenmengen in schnurgeraden Reihen, exakt neben- und hintereinander, die Flächen von Fahnen und Uniformen, große Rednerpulte für Adolf Hiltler, Joseph Goebbels. Das war doch was anderes als in Leinhausen auf dem Schulplatz. Das war alles riesig und beeindruckend. Wie das wohl klingt, wenn die alle singen, mußte ich beim Anblick der von meinem Vater mitgebrachten Ansichtskarten denken. (Seite 13)

Nun beschreibt meine Mutter den Umzug aus der ärmlichen Wohnung eines Volksschullehrers in eine herrschaftliche 240 qm große sechs-Zimmer Wohnung, offenbar voll möbliert mit Dienstbotenzimmer, vollen Kleiderschränken, Perserteppich und Konzertflügel: die Wohnung eines Parteifunktionärs NS-Kreisverband Herrenhausen. Die Frage was mit dem Vorbesitzer geschehen war ist Gegenstand dieser Untersuchung. Eine jüdische Familie war es offenbar nicht.

„Wir wohnten in einem Mietshaus mit sechs Parteien, drei rechts und drei links.“ (Seite 2) Adresse: Hegebläch 30.

„…als wir im Nebenhaus eine sehr große Wohnung bezogen. Hegebläch 29

Meine Mutter teilte die Zimmer sofort ein in Esszimmer, Herrenzimmer, Wohnzimmer, Elternschlafzimmer und Kinderschlafzimmer. Und weil sie bei drei Töchtern an die spätere Mitgift dachte, bestand unser Zimmer aus einem Schleiflack-Schlafzimmer mit Spie- gelgarderobe und Ehebett.“ (Seite 20)

„ Wir wohnten – außer den zwei ersten Jahren – in einer sehr schönen geräumigen Wohnung. Nach vorne lagen Esszimmer, Herrenzimmer und Wohnzimmer, nach hinten Elternshlafzimmer, Kinderschlafzimmer Küche und Bad. Das Bad hatte einen hohen Kachelofen, der vor dem Baden angeheizt wurde. Die Toilette lag außerhalb der Wohnung, eine Treppe fiefer. Oben auf der Etage vor dem Dachboden gab es noch 3 Zimmer, für jede Wohnung eine, also Dienstmädchenzimmer. Das Herrenzimmen hatte einen Ärker und wenn man seitlich aus den schmalen Ärkerfenstern schaute konnte man die ganze Straße übersehen. (…)

Erst nach 1945, als mein Vater schon gestorgen war, wurde die Wohnung von Amtswegen so aufgeteilt, dass sie für 4 Familien reichen mußte. Am vieflammigen Herd in der Küche hatte jede Familie eine Herdplatte für sich.‚‚(aus: „Schöne Augenblicke“ S. 7 Kap. 6 „Fliegeralarm“)

„Mit 14 wurden wir konfirmiert. Da wir ja Zwillinge waren wurde daraus ein großes Fest. Zum Glück waren wir damals schon in die größere Wohnung ins Haus nebenan gezogen, die eine ganze Etage einnahm und 240 qm maß. Es waren sechs schöne Zimmer, wovon eins im 4. Stock als Dienstbotenzimmer lag. Das größte war das so genannte Herrenzimmer, in dem auch der schöne Bechsteinflügel stand, den ich später geerbt habe und auf dem ich immer noch täglich mit großer Freude spiele.“ (aus: Mein Leben in 7 Jahres Schwüngen“ S.6)

„Über dem Bücherschrank hingen Goethe und Schiller und im Herrenzimmer, über dem schönen Bechstein- Konzertflügel, prangte ein Bild von Bach.“ (Seite 5)

„Von dem riesengroßen blaßblau, beige mit duffen Mustern ausgestatteten Teppich („ein echter Perser“ sagte meine Mutter) hatten wir nicht viel. Er wurde ins Arbeitszimmer gelegt und gleich sah alles sehr vornehm aus: der große Bücherschrank mit den Löwenklauen, holzgeschnitzten natürlich drunter, der breite Schreibtisch, die Sitzgarnitur; alles atmete mitsamt dem schwarzen Flügel, den Erkerfenstern und dem schönen verzierten Kachelofen eine zugleich gemütliche als auch gediegene Vornehmheit.

Nun beschreibt meine Mutter, völlig unreflektiert, die Güter die ihr Vater offenbar auf einer sog. Judenversteigerung ergattert hatte. Hab und Gut von jüdischen Mitbürgern, die in Ihren Wohnungen überfallen, ihrer Güter beraubt und in KZs verfrachtet wurden.

Was uns faszinierte, waren für jeden ein Lodenmantel, drei Nummern zu groß, die Säume bekamen wir dick umgenäht. Dann standen plötzlich fünf nagelneue Fahrräder im Keller, alle bestens, sogar das von mir und meiner Zwillingsschwester mit Vollballonreifen. Nun wurden Klötze auf die Pedale befestigt. Wir waren doch zu klein für ein richtiges Damenfahrrad. Auch Kisten voll von Lebensmitteln wurden in einem der beiden länglichen Keller aufbewahrt und der vordere, der unser Kohlenkeller genannt wurde, war vollgeschüttet mit Kohlen und Brikets. Nachmittage lang stapelten wir die durchs Fenster geschütteten Briketts zu schmalen Türmen auf.“ (Seite 21)

Noch 70 Jahre nach der NS-Judenvernichtung wundert sich meine Mutter:

„Ich wundere mich heute, dass eigentlich niemand hinterfragte, warum das einzige Judenkind, das in unserer Klasse saß und das wir alle wegen seiner großen Schenklust sehr gerne hatten, von einem Tag zum anderen fortzog und nie wieder etwas von sich hören ließ.“ (S. 19) “ Meine Mutter war begeistertes Mitglied des BDM (Bund deutscher Mädchen).

Meine Mutter hatte diese Adresse, insb. die Hausnummern nie erwähnt.

Ich habe diese Adresse des „Nachbarhauses“ Postkarten entnommen, die Carl 1939 von seinem Kuraufenthlalt an seine Familie geschrieben hatte. Dieses Bündel mit der Aufrift „Briefe von Papa aus Mergentheim und Freudenstadt 1939“ hatte ich in den 80er Jahren auf dem Dachboden in Hemmingen gefunden.

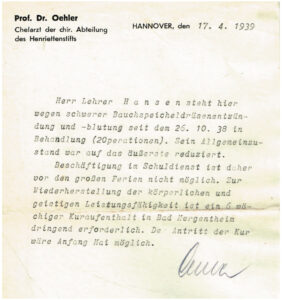

Darin fand sich auch die Überweisung eines Prof. Dr. Oehler der eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung und -blutung diagnostiziert hatte. Als Hauptursache hierführ ist der Alkoholkonsum sehr warscheinlich. Nahliegend ist auch, dass diese Erkrankung der Grund des Blutsturzes von 1945 gewesen ist, der zum Tod des Carl Hansen führte.

Als Lehrer war Carl Hansen Parteigenosse im Ortsverband Herrenhausen. Die Familie profitierte vom Raub der Güter deportierter Juden, wie die Beschreibung der zu großen Lodenmäntel und der fünf Fahrräder erkennen lässt. Es war üblich, dass solche Gegenstände aus den Haushalten der Deportierten versteigert wurden.

Der Umzug in das herrschaftliche Nachbarhaus und die detaillierte Beschreibung der Wohnung legt die Vermutung nahe, dass die Hansens in eine möblierte Wohnung kamen, in der bereits der Bechsteinflügel im Herrenzimmer und das „Schleiflack-Schlafzimmer mit Spiegelgarderobe“ und Ehebett für die Kinder vorhanden waren. Die Schlußfolgerung ist, dass auch diese Wohnung einer jüdischen Familie gehörte, die zur Deportation Hals als über Kopf die Wohnung verlassen musste. Da Carl sich im Ortsverband als Redner, als sozial Engagierter, Lehrer und Organist und nicht zuletzt als Saufkumpane verdient gemacht hatte, liegt die Vermutung nahe, dass die Familie mit den drei Mädchen die große Wohnung in dem herrschaftliche Nachbarhaus zugesprochen bekommen hatte.

Mit dieser Vermutung fuhr ich nach Hannover Herrenhausen in die Strasse Hegebläch 29 um nach Stolpersteinen vor dem Haus ausschau zu halten. Es waren keine dort. Zufällig traf ich vor dem Haus die Bewohnerin der Wohnung im Paterre und ihren Mann Uwe H. Ich fragte Sie, ob Sie mehr wisse über dieses Haus. Sie wußte, war dort offenbar aufgewachsen. Sie erzählte von dem alten Behrens, der im 1. Stock wohnte und dort auch starb und erwähnte auch den Bücherschrank mit den Löwenfüßen. Sie sagte, dass der Behrens ein höhergestellter Beamter gewesen war, dessen Familie dieses Haus gebaut hatte und denen auch das Land zwischen Haus und Schule gehöre, sowie drei Fachwerkhäuser aus dem 16. Jahrhundert. Sie erwähnte auch, dass es zwei Töchter gibt die heute die Wohnung im 1. Stock bewohnen, vorwiegend aber in Frankreich leben aber ab und zu vorbei kommen. Das passte gut zu den wunderschönen Kleidern, die ich beim Ausräumen des Dachbodens im Hemminger Haus der Oma fand und später auf dem Flohmarkt verscherbelte. Beim Ausräumen zog ich sie aus dem Abfallcontainer, in dem alles vom Dachboden aus direkt hineingeworfen wurde. Damals wunderte ich mich, das meine Mutter nichts von diesen Sachen sehen wollte und mich anfuhr ich solle diese Kleider nicht anfassen oder gar mitnehmen.

Ich recherchierte nach der Familie Behrens auf den jüdischen Friedhöfen und fand das Grab des Leffmann Behrens, der Jude und Hoffinanzier und Bankier der Habsburger war. Sein Geburtshaus waren drei Fachwerkhäuser aus dem 16. Jahhunder, die im 2. Weltkrieg jedoch abgebrannt waren.

Ich kontaktierte das Stadtarchiv Hannover.

Nach einiger Recherche in den alten Meldebüchern wurde mir eröffnet, das im ersten Stock des Hauses Hegebläch 29 der Oberkanzleisekretär Friedrich Temme wohnte der im März 1937 mit 76 Jahren verstarb. Seine Frau wohnte weiter in der Wohnung was wiederum zu Margrits Beschreibung passt, dass in einem hinteren Zimmer eine weiter Frau wohnte. War Friedrich Temme als höherer Beamter ein Gegner der NSDAP-Schergen und wurde deshalb enteignet? Die Mieterin sagte mir er habe nie über diese Zeit sprechen wollen.

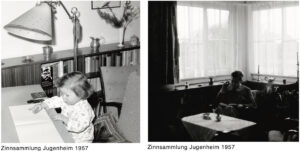

Zog die Familie Hansen in die Wohnung der Witwe Temme um sie zupflegen und übernahmen so die Einrichtung der Wohnung? Die Archivarin Christine Peters vom Stadtarchiv Hannover fand jedoch raus, dass die Witwe Temme Kinder hatte, die sicher einen Anspruch auf diese wertvollen Dinge wie die (mutmaßlich) Zinnsammlung und dem Bechsteinflügel.

Diese Archivarin fand auch heraus, dass die Familie Behrens im Erdgeschoss wohnte und das Haus nach dem Krieg erwarb und folglich später in die Wohnung im OG zogen. Das Haus ist bis heute im Besitz der Erbengemeinschaft Behrens. „Sein standesamtlicher Sterbeeintrag vom 01.11.1971 weist für Behrens und auch seine Witwe die Religionszugehörigkeit evangelisch-lutherisch aus“.

Mein Fazit: Die heutigen Bewohnerder Paterrewohnung des Hauses Hegebläch 29 haben „Treppenhausgequatsche“ erzählt und so einige Geschichten durcheinander gebracht. Dennoch frage ich mich, wie ein Grundschullehrer und Organist, der mit seiner Familie aus finanziellen Gründen von Hemmingen nach Herrenhausen zog, da er dort zusätzlich als Organist tätig sein konnte, sich nach zwei Jahren eine über 200qm große Wohnung und einen solch herrschaftlichen Konzertflügel leisten konnte. Margrits Beschreibungen – naiv-ehrlich – nähren den Zweifel, das diese Dinge wie Zinnsammlung und Flügel rechtmäßig erworben sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Dinge Erbstücke aus Nordwohlde sind. Da ich keinerlei Möglichkeit habe mit Nachfahren aus Nordwohlde, also der Familie der Anna Niehaus, in Kontakt zu treten, muss ich bei dieser Vermutung bleiben.

Die Zinnsammlung und der Bechsteinflügel:

Der Bechsteinflügel, der Schreibtisch, die Bilder und mutmaßlich die Zinnsammlung des Oberkanzleisekretär Friedrich Temme befindet sich noch heute im Besitz der Familie.